個人事業主で従業員を雇いたいと思っている方。

雇用契約はどうやってやるんだろう…

最初は特に分からなくて悩むと思います。

大きな流れは

- 雇用契約を結ぶ

- 労働保険の手続き

- 税務署への申請

- 源泉徴収の準備

となります。

1つずつ見ていきましょう。

雇用契約を結ぶ

個人事業主は従業員と雇用契約を結ぶ際に、契約内容を通知する義務があります。

基本的には書面で確認することが後々面倒なトラブルを起こさないコツです。

(口頭では言った/言ってないというモメ事になりかねません)

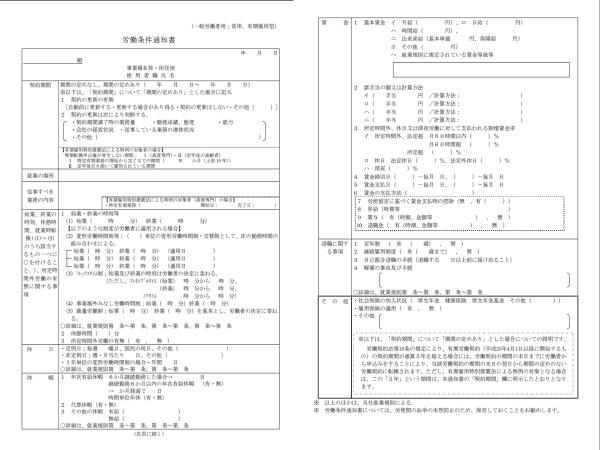

決まった書式はありませんが、厚生労働省が出している『労働条件通知書』を利用すれば必要事項の漏れがないので安心です。

これは提出は不要ですが、その従業員が退職後三年間は保管の義務がありますので大切に保管してください。

労働保険の手続き

労働保険とは労災保険と雇用保険のことです。

基本的にはすべての従業員を両方の保険に加入されなくてはいけません。

個人事業主になって初めて従業員を雇った場合は特に書類が多いです。

以下の書類の提出が必要となります。

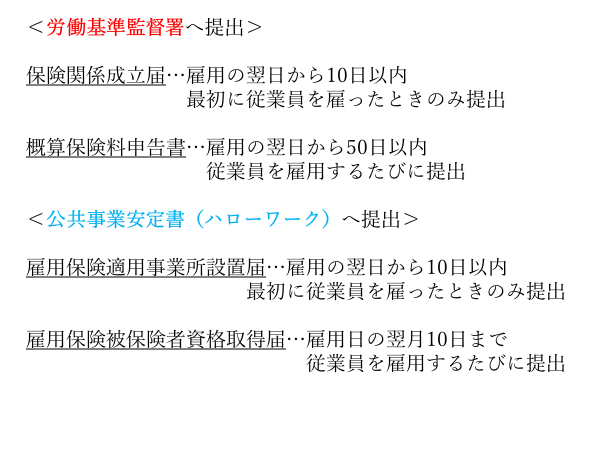

<労働基準監督署へ提出>

保険関係成立届…雇用の翌日から10日以内

最初に従業員を雇ったときのみ提出

概算保険料申告書…雇用の翌日から50日以内

従業員を雇用するたびに提出

<公共事業安定書(ハローワーク)へ提出>

雇用保険適用事業所設置届…雇用の翌日から10日以内

最初に従業員を雇ったときのみ提出

雇用保険被保険者資格取得届…雇用日の翌月10日まで

従業員を雇用するたびに提出

1週間の労働時間が20時間未満、雇用期間が一カ月未満など一部の条件では労働保険の対象となりません。

というより、加入できません。

税務署への届け出

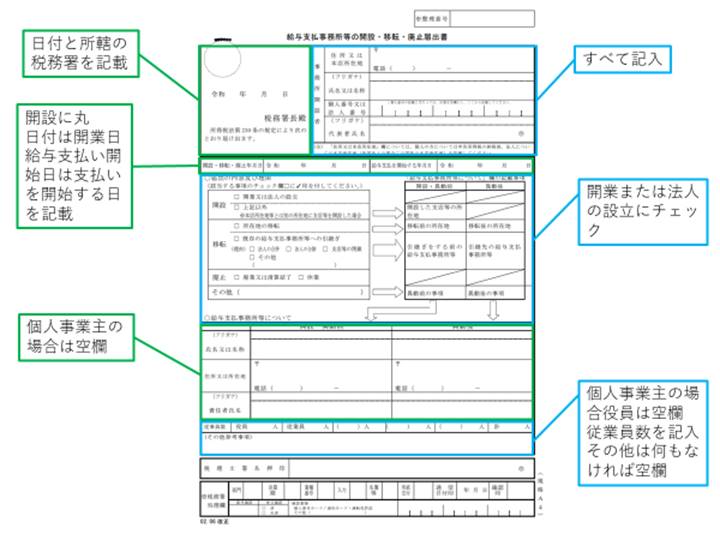

初めて従業員を雇用する場合は「給与支払事務所等の開設届出書」が必要となります。

こちらは国税庁ホームページからダウンロードが可能です。

個人事業の開業届を提出する段階で従業員を雇用する場合は開業届にその旨を記載しておけばこの届出書は必要ありません。

記載のポイントはこちらをご参照ください。

個人事業主の場合はそれほど記載する箇所も多くないのですぐに記載できると思います。

源泉徴収の準備

サラリーマンなら年末~年始に源泉徴収票というものを給料明細と一緒にもらっていると思います。

個人事業主が従業員を雇用すると、税金を給料から天引きしてその税金を国に納めます。

これを源泉徴収と呼びます。

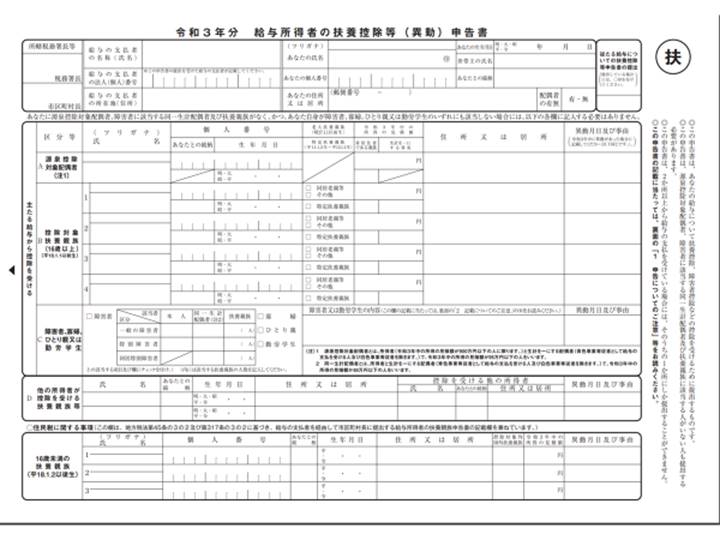

源泉徴収のためには「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入しておいてもらう必要があります。

サラリーマンなら毎年の年末調整の時に書いているやつです。

これはその年の最初の給料を支払うまでに記入してもらう必要があります。

提出するものではありません。

この用紙の内容に従って源泉徴収を行います。

見たことがある方が多いのではないでしょうか?

源泉徴収は原則毎月納付するものです。

しかし、毎月納付することは特に小さな企業にとっては業務上の大きな負担となります。

そこで、年2回にすることが可能です。

そのためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。

業務の負担と相談して決めましょう。

まとめ

個人事業主が従業員を雇用することは事業の活動拡大の一歩です。

最初は面倒に感じるかもしれませんが、今後の事業のために乗り切りましょう。

雇用するということは、従業員に飯を食わせないといけないのでより働く目的が生まれてやる気がでるものです。

最後までお読みいただきありがとうございました。